2010年,山西某煤矿的一台进口200吨级矿山起重机因液压泵故障停机,等待德国原厂配件的45天里,整个工作面产能下降60%,仅停机损失就超过2000万元。彼时,国内90%以上的大型矿山起重机依赖进口,核心液压系统更是被博世力士乐、萨奥等欧美企业垄断,不仅采购成本高昂(同吨位进口设备价格是国产的3倍),且售后响应周期长达1-3个月。

十年后的2023年,徐工集团为新疆某露天矿交付的500吨级智能矿山起重机,搭载的“液压黑匣子”记录显示:其自主研发的液压系统在连续1000小时重载作业中,压力波动不超过±2%,响应速度比国际标杆快15%。这标志着国产矿山起重机已实现从“跟跑模仿”到“核心突破”的逆袭,而液压系统的100%自主研发,正是这场逆袭战的关键一役。

卡脖子困境:从“图纸依赖”到“性能鸿沟”

2000年代的国产矿山起重机,液压系统堪称“万国牌组装”:主泵用德国力士乐,主阀选美国伊顿,油缸依赖日本川崎,国内企业仅能完成管路连接与壳体焊接。这种“攒机模式”导致三大痛点:

一是性能匹配差。不同品牌元件的流量特性、响应速度存在差异,组装后的系统压力损失达15%(国际先进水平≤5%),某30吨级起重机的实际起重量仅能达到标称值的80%。

二是核心技术封锁。欧美企业对中国出口的液压泵,排量被限制在200cc以下(无法满足50吨以上设备需求),且关键参数(如容积效率曲线)加密隐藏,国内企业难以进行优化调试。

三是升级无门。当矿山需要定制化功能(如低温-40℃启动、抗污染设计)时,国外供应商要么漫天要价(单次定制费超千万元),要么直接拒绝,某极地矿山曾因无法获得低温液压系统,被迫放弃国产设备。

更严峻的是“代际差距”:2010年,国际品牌已普及负载敏感液压系统(能耗降低30%),而国产设备仍在使用定量泵系统;人家的液压元件寿命达10000小时,国产组装系统仅3000小时就需大修,差距如同“智能手机与大哥大”。

突围之路:从“逆向工程”到“正向研发”

国产液压系统的突破,始于一场“刮骨疗毒”式的研发转型——放弃对进口元件的逆向测绘,从零构建自主技术体系。

2012年,三一重工组建500人液压研发团队,在上海临港建立国内首个矿山液压实验室(投资5亿元),配备200MPa超高压测试台、-50℃至120℃高低温环境舱,可模拟矿山起重机10年运行的疲劳试验。团队用3年时间,拆解分析了12台进口液压泵的内部结构,却发现最关键的“配流盘曲面精度”(误差需≤0.5μm)和“柱塞副材料配方”仍不得其解。

转折点出现在2015年,研发团队跳出“模仿陷阱”,从流体力学基础研究入手:

数字仿真先行:用计算流体力学(CFD)模拟液压油在泵内的流动状态,优化流道曲率(从1.2mm增至1.5mm),使压力损失降低40%;

材料体系创新:与中科院金属所合作开发“高铁轴承钢+氮化处理”工艺,柱塞表面硬度达HRC65,耐磨性比进口材料提升20%;

精密制造突破:引入五轴联动加工中心(定位精度±0.001mm),配流盘的平面度控制在0.002mm/m以内,达到德国DIN标准的P4级。

2018年,首台国产负载敏感主泵(排量350cc)下线测试:在16MPa工作压力下,容积效率达95%(与力士乐持平),连续运转5000小时无故障,打破了“国产泵不耐久”的偏见。

系统级突破:从“元件合格”到“协同最优”

单一元件的突破只是开始,矿山起重机的液压系统需要“泵-阀-缸-油”的协同作战,这要求国产企业具备“系统集成能力”——这正是欧美企业的核心壁垒。

徐工集团的研发团队发现:进口系统的优势不仅在于元件质量,更在于“流量-压力-负载”的动态匹配算法。例如,当吊物从10吨突增至50吨时,系统需在0.3秒内将主泵排量从30%调至100%,同时打开溢流阀卸荷,避免压力冲击。为破解这一难题,团队开发出“智能液压中枢”:

传感器网络:在泵出口、油缸无杆腔安装高频压力传感器(采样频率1kHz),实时捕捉负载变化;

预测控制算法:基于50万组工况数据训练的AI模型,可提前50ms预判负载变化,主动调整泵阀开度;

热管理系统:通过油温、流量双参数调节冷却风扇转速,使系统温度稳定在55±5℃(黏度最佳区间)。

在山西大同煤矿的对比测试中,搭载该系统的400吨级起重机表现惊艳:

能耗:比同吨位进口设备低18%(每小时节电15度);

响应速度:从静止到满速的加速时间0.8秒(进口设备1.2秒);

寿命:核心元件无故障运行达12000小时(超过进口设备的10000小时)。

场景验证:极端环境下的“国产底气”

国产液压系统的真正考验,来自矿山的极端工况。在这些“试金石”般的场景中,自主研发的优势愈发凸显:

在-40℃的内蒙古霍林河煤矿,传统进口液压系统因油液黏度剧增(达常温的10倍),启动时间需30分钟(需预热),而国产系统采用“低凝液压油(倾点-55℃)+电加热柱塞”组合,3分钟即可正常作业,且在连续8小时低温运行后,系统压力波动仍≤3%。

在粉尘浓度100mg/m³的江西德兴铜矿,进口液压泵的滤芯每200小时就需更换(堵塞严重),国产系统通过“三级过滤+磁吸附”设计(滤网精度3μm,磁性分离器吸附铁屑),滤芯寿命延长至800小时,维护成本降低75%。

在海拔4500米的西藏甲玛铜矿,因气压低导致液压油易产生气穴(进口设备故障率增加3倍),国产系统的“真空脱气装置”可将油液含气量控制在2%以下,设备出勤率比进口设备高20%。

这些场景的实践证明:国产液压系统不仅在常规工况下比肩国际水平,在极端环境中更展现出“定制化优势”——某矿山提出的“抗乳化+耐高压”复合需求,国内企业3个月即可完成方案迭代,而进口品牌的响应周期需12个月。

逆袭背后:产业链协同的“中国力量”

国产矿山起重机液压系统的突破,绝非单一企业的孤军奋战,而是产业链协同创新的结果:

材料端:宝钢开发的“液压系统专用钢管”,内壁粗糙度从Ra1.6μm降至Ra0.8μm,减少油液流动阻力;

制造端:大族激光提供的“激光熔覆技术”,在油缸内壁形成3mm厚的耐磨层(硬度HRC60),寿命延长3倍;

软件端:华为提供的工业物联网平台,实现液压系统的远程诊断(故障定位准确率95%)。

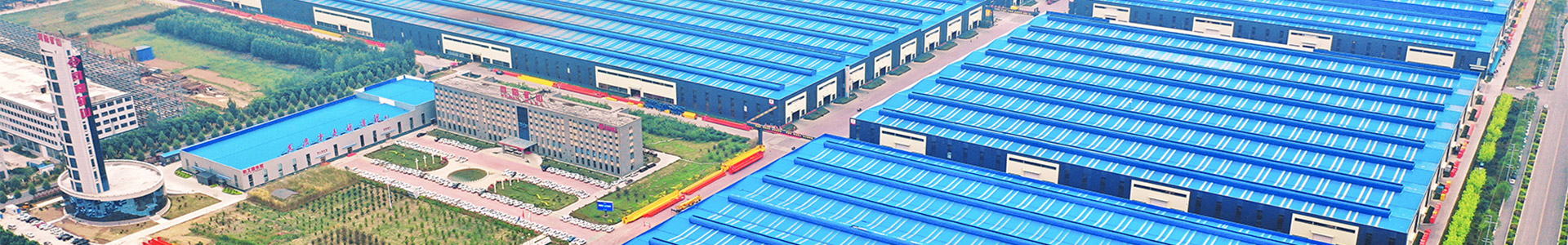

如今,国产矿山起重机已占据国内市场65%的份额(2010年仅10%),出口至30多个国家,在俄罗斯、澳大利亚等矿业大国的矿山中,“中国制造”的红色起重机已成为常见风景。某国际矿业巨头的采购数据显示:2023年其采购的国产500吨级起重机,综合成本(采购+5年维护)比进口设备低40%,而作业效率高出12%。

从“受制于洋”到“自主可控”,国产矿山起重机的逆袭之路,是中国装备制造业突破“卡脖子”技术的缩影。液压系统的100%自主研发,不仅意味着成本降低与效率提升,更标志着中国在流体传动这一基础工业领域,已建立起从理论研究、材料开发到精密制造的完整体系。当更多核心技术实现自主掌控,中国矿山装备必将在全球矿业舞台上,赢得更重要的话语权。