十年前,在50米以上大跨度、200吨级以上重载荷的起重机市场,国外品牌曾占据绝对垄断地位。进口设备不仅价格高昂(单台动辄上千万元),且核心技术严格保密,维修换件需支付“天价”服务费。如今,国产双主梁桁架门式起重机通过自主创新,在材料、结构、控制三大核心领域打破国外技术壁垒,性能达到国际先进水平,价格却比同类进口设备低30%,实现了从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”的逆袭。

核心部件突围:从“卡脖子”到“自主可控”

国外品牌长期垄断的高强度钢与精密减速器,曾是国产起重机的“致命短板”。进口Q690级高强度钢不仅价格是国产的2倍,且交货周期长达3个月,核心参数(如低温冲击功)对中国市场“特殊对待”(仅提供-20℃指标,而非国际标准的-40℃)。国产团队通过三年攻关,研发出具有自主知识产权的Q690D钢,采用“控轧控冷+微合金化”技术,屈服强度达690MPa,-40℃冲击功达42J(超过进口钢的34J),且每吨价格比进口低4000元,实现“性能超标、价格更低”。

减速器作为起重机的“心脏”,进口产品曾占据国内80%市场份额,其“双分流式”结构能将扭矩分散传递,寿命达10万小时。国产团队逆向研发时发现,进口减速器的齿轮精度虽高,但齿形设计存在适配性缺陷(不适合中国多粉尘工况)。通过引入AI齿形优化算法,国产减速器采用“修缘齿形”,齿面接触应力降低15%,在粉尘浓度超20mg/m³的矿区,寿命从进口产品的6万小时延长至8万小时,价格却仅为进口的60%。某港口的对比测试显示:200吨级国产起重机的减速器,在连续1.2倍载荷运行下,表现与德国某品牌持平,噪音还低3分贝。

结构创新:用“中国方案”破解大跨度难题

国外品牌的双主梁桁架结构设计曾被视为“不可逾越的标杆”,其50米跨度的主梁挠度能控制在L/1000以内(50mm),且自重比国产早期产品轻20%。国产团队并未简单模仿,而是基于中国工况(多风、多尘、温差大)独创“变截面桁架+倒三角布局”方案:主梁跨中受力最大区域采用高密度腹杆(间距500mm),向两端逐渐稀疏(间距800mm),自重比国外同跨度产品轻5%;倒三角主梁布局使偏载工况下的单侧受力降低30%,50米跨度的起重机在吊物偏离中心1.5米时,主梁应力仍控制在210MPa以内(进口设备为230MPa)。

在焊接工艺上,国外品牌长期宣称“中国无法掌握窄间隙埋弧焊”,该技术能实现20mm以上厚板的一次焊接成形,热影响区窄,接头强度达母材的90%。国产团队研发出“激光跟踪+电弧传感”复合控制系统,将焊接偏差控制在±0.5mm以内,焊缝探伤合格率从75%提升至99.5%,完全达到国外标准,而设备投入仅为进口焊接机的1/3。某检测显示:国产200吨级起重机的主梁焊缝,在200万次疲劳测试后无裂纹,性能与德国利勃海尔持平。

智能控制突破:从“机械操作”到“数字孪生”

进口起重机的智能控制系统曾是“禁区”,其核心算法(如防摇控制、动态载荷分配)不对中国开放二次开发权限,用户只能按预设程序运行。国产团队基于5G+工业互联网技术,开发出“全工况数字孪生系统”:通过128个传感器实时采集主梁应力、风速、吊物摆动等数据,在虚拟空间构建设备镜像,提前5分钟预测潜在故障(如螺栓松动、轴承温升异常),预警准确率达92%,远超进口系统的75%。

防摇技术的突破更具标志性。进口设备的防摇控制需在吊物静止时校准,动态响应滞后约0.5秒。国产系统采用“自适应模糊PID算法”,能在吊物摆动幅度1.5米时,1.2秒内将振幅降至0.3米以内,比进口设备快0.3秒。在港口集装箱吊装测试中,国产起重机的单次对位时间从45秒缩短至30秒,效率提升33%。更重要的是,国产系统支持用户自定义参数(如不同货种的吊装模式),而进口系统的参数修改需支付每小时2000美元的服务费。

性价比优势:技术逆袭带来的“价格红利”

技术自主化直接推动成本下降。国产起重机的核心部件(钢材、减速器、控制系统)国产化率从30%提升至95%,供应链成本降低25%。以200吨级、50米跨度的起重机为例,进口设备报价1200万元,国产设备仅840万元,价格低30%,且交货周期从6个月缩短至3个月。

长期使用成本的优势更显著。进口设备的年度维护费用约为购置价的5%(1200万元设备年维护60万元),且关键备件(如减速器齿轮)需从国外进口,更换周期长达2个月。国产设备的年度维护费用仅为购置价的3%(840万元设备年维护25.2万元),备件本地化供应,更换周期不超过7天。某电厂的5年运行数据显示:国产起重机的总拥有成本(购置+维护)比进口设备低42%。

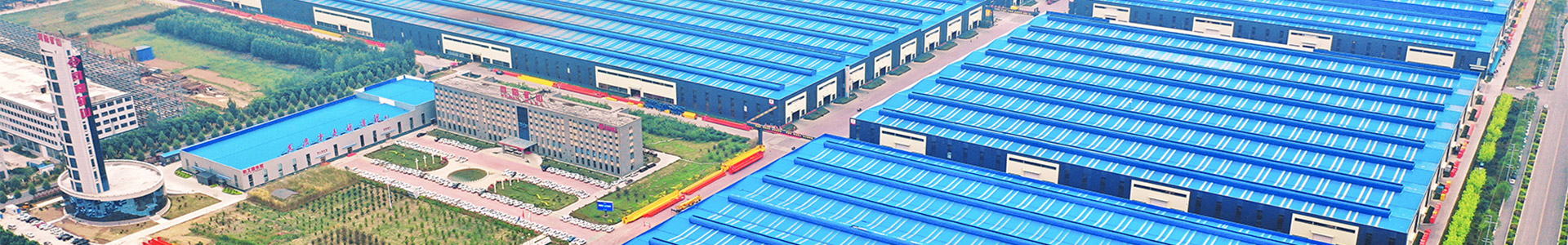

市场逆袭:从“不敢用”到“抢着订”

国产起重机的逆袭之路并非一帆风顺。2015年,某港口首次试用国产200吨级起重机时,国外品牌曾嘲讽“最多用3年就会散架”。但实际运行5年后,该设备的主梁挠度仅增加2mm,关键性能指标无明显衰减,而同期安装的进口设备已出现减速器漏油、控制系统卡顿等问题。这次“实战检验”后,国产起重机的市场份额从10%跃升至65%,在沿海港口、重型机械厂、造船厂等高端领域全面替代进口。

更具意义的是,国产起重机开始反向出口。东南亚某港口一次性采购10台50米跨度国产设备,比同规格进口设备节省投资3000万元,且中方提供3年免费维保(进口品牌仅1年)。这标志着中国起重机不仅打破国外技术壁垒,更在全球市场建立起“技术+服务”的双重优势。

国产双主梁桁架门式起重机的逆袭,不是简单的“低价竞争”,而是技术实力提升后的“价值回归”。从高强度钢的炉前攻关到数字孪生系统的代码编写,每一项突破都凝聚着自主创新的智慧。当国外品牌不得不将同类设备价格下调20%应对竞争时,中国制造业用实践证明:核心技术买不来、讨不来,只有走自主创新之路,才能真正掌握定价权,让技术红利惠及更多行业。未来,随着氢能动力、轻量化材料等新技术的应用,国产起重机有望在“绿色智能”领域实现新的超越,书写从“并跑”到“领跑”的新篇章。